在上顎全口無牙的情況下,要去做數位印模,難度高的是在palate的部分。這篇文章介紹一個方式,據說可以增加準確度,因為我本身沒有數位印模的設備沒辦法試,但是這樣的說法我覺得可行。

他的方式是用流動樹脂,在上顎無牙處點六個大約1mm直徑的點,光照硬化後然後用組織三秒膠黏好,這樣舌頭弄到也不會掉,然後一樣口掃後用電腦去除掉這六個凸點即可。

看起來會比使用PIP刷得乾淨許多,不知道真實狀況如何?

在上顎全口無牙的情況下,要去做數位印模,難度高的是在palate的部分。這篇文章介紹一個方式,據說可以增加準確度,因為我本身沒有數位印模的設備沒辦法試,但是這樣的說法我覺得可行。

他的方式是用流動樹脂,在上顎無牙處點六個大約1mm直徑的點,光照硬化後然後用組織三秒膠黏好,這樣舌頭弄到也不會掉,然後一樣口掃後用電腦去除掉這六個凸點即可。

看起來會比使用PIP刷得乾淨許多,不知道真實狀況如何?

這篇研究其實動機是好的,最可惜的是樣本數只有15個,而且有些限制,應該可以做得更好。這個研究是在已經有戴全口假牙的患者超過五年,想要換新假牙,先測試原有口輪匝肌的EMG,然後再分別在30天後及100天後,再測試EMG,然後比較一下有沒有改變。也有在100天後問卷調查患者本身的感覺如何。

結果有幾點:第一,要到100天後患者才比較能夠習慣新的假牙。第二,EMG會改變,上下顎都一樣,看起來要更久一點才能適應?

我常常會一再的跟患者講,你的心理因素決定了這個假牙好不好用,我能做的就是將教科書寫的做出來給你。最近有一個患者,他心裡就是抗拒不想要戴,你想要做滿分假牙也沒有用的。

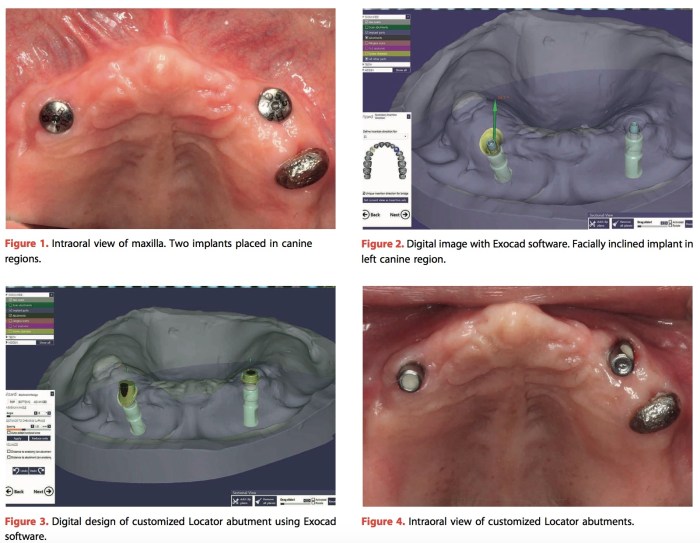

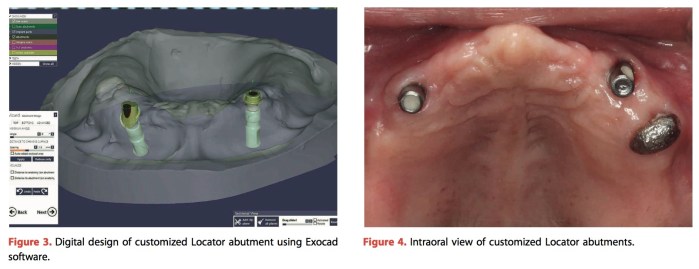

這篇文章可以說是在治療這類罕見疾病(外胚層發育不良,牙齒會有嚴重缺陷)很有參考價值的case report,尤其是他追蹤了13年。在早期的時候就決定在下顎做植牙,然後overdenture,等成年後再加種改成implant supported fixed denture,是很合理的。而上顎做了一些矯正,然後再用OGS改,再植牙做implant assisting RPD。很漂亮的case,相信這個患者是有得到牙科正面的協助的。

在未來數位化的時代裡,我想這樣客製化的implant attachment會是一個趨勢,因為傳統上我們要去選擇牙肉高度,就是固定的1mm,2mm之類,但是訂製的情況下我們可以選想要的高度。當然現在因為成本的考量,就是像這個案例因為植牙種歪太多只好客製化。然後上顎只種兩顆然後全覆蓋,倒不如好好存錢種all-on-4。

我們在做牙科材料學研究時,最單純的一種研究就是在原有的材料中,換了一些變因,然後或許會幸運地找出一種更好的新材料。但是就如同我的碩士論文一樣,加了之後材質的確更強的,但是製作上很難搞,不易普及。這個研究就是在原有的denture base中加了一種monomer,結果是有很強的抗菌效果,但是強度剩下不到一半。所以看來還是不可行,但是至少提供了一個新的點子。

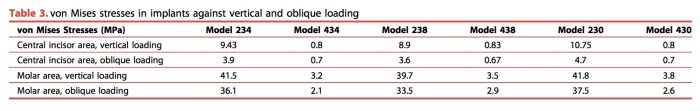

這篇文章使用電腦分析,有六個設定,變因分別為1. 植體的數目為2 or 4 ; 2. 植體的直徑為3.0, 3.4, 3.8。一樣直接跳到結果:作者群建議上顎若是有植體的協助,最好要有四顆以上,因為力量的分散很明顯地比只有兩顆的好,差距在3-4倍以上。另外植體的直徑不是絕對的因素,如果真的沒有辦法用粗的直徑,小一些也可以接受。

Int J Prosthodont 2017 Vol.30 P.321-326

這篇文章乍看之下,是一篇平凡無奇的回顧性文章,為什麼是平凡無奇?因為他找了超過500篇,回顧後刪到剩下10篇。為什麼只剩下10篇,因為只有認真看這10篇而已。這10篇的risk of bias也不是到頂級的。那為什麼選這篇?因為內文有一些是我們可以參考的,僅列舉幾項:

今年除了固定會找最新的期刊來分享,也會找一些我覺得經典的老文獻出來,無論他們現在能不能適用?都是很有實用/歷史價值的。

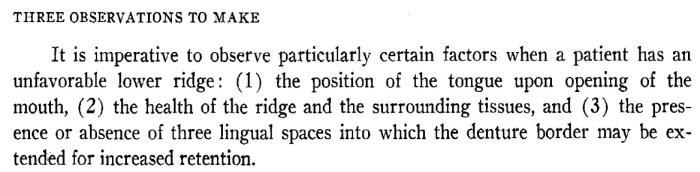

這篇是我對於下顎全口假牙的起始點。不管其他流派如何,我對於下顎全口假牙,最重視的部分叫做“舌頭”。只要患者在張口的時候,舌頭可以保持在向前並且rest在前牙區,而不是retruded position,那就有機會會穩定。另外兩項要注意的分別是:ridge和周圍的組織是否健康?lingual space的有無?因為很難達到這三項的完美,所以我對於下顎的全口假牙基本上會建議,經濟上健康上是健康的,多鎖兩隻標準size的植體會好用很多。

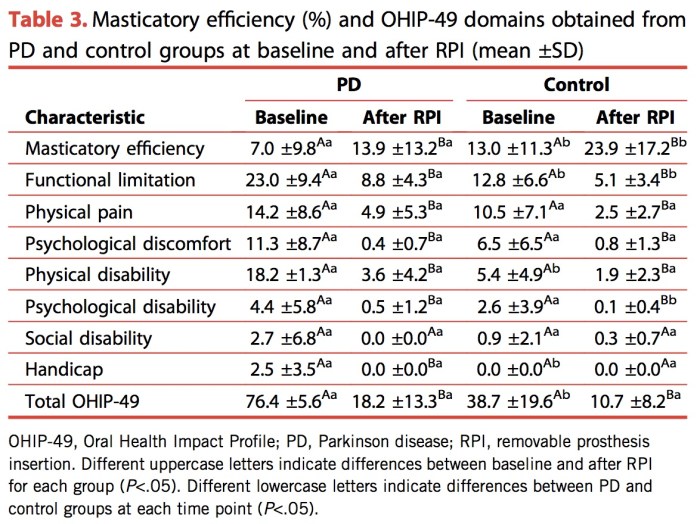

最近遇到一位有Parkinson disease的患者,做了政府補助的全口假牙,但是效果不彰。其實不是幫她處理的醫師做得不好,而是因為這個患者其上顎的解剖型態,本來就不好做了,加上下顎會亂動,所以上下全口假牙就不容易固持。但是依照統計分析,雖然PD的患者其口腔生活品質就是差一些,但是有做還是有效。所以我還是再試看看,改了一些設計,雖然下顎還是會因為疾病的關係不易穩定,至少上顎比較不會掉下來。

這篇文章極短,但是卻在臨床上有著不小的意義。在學習做全口假牙的時候,我們會請患者發音,以便取得適當的牙齒位置。但是英文的S和西班牙文的S的發音就有可能不一樣,所以可能會誤導。就像是中文在發氣音S的機會其實比英文少,台語更是少。所以我其實越來越少在製作時候用發音法當主力,而是用外觀肌肉張力來做我的第一眼判斷。